| 太鼓を科学する・その2 今度は附締太鼓で研究してみましょう Return |

|

|

実験に使用した太鼓: 4丁掛け、8寸胴、ボルト締め 革は比較的強く締めてあり、甲高い音がしています。 太鼓そのものは比較的新しいものです。 作られてから半年位ですので、打面はそんなに傷んでいません。 |

|

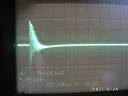

太鼓を50cmほど床から浮かし、30cmのところにマイクロフォンを置き、撥で一発打った時の波形です。 縦軸の間隔が0.2Sですから、この打撃音は0.2秒以内に収束しています。 締太鼓は余韻と言うか、残響と言うか、がありませんので、波形もその様になっています。 時間軸: 0.2S/DIV 目盛りと目盛りの間隔が0.2秒です |

|

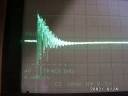

拡大波形です。 時間軸: 0.1S/DIV 目盛りと目盛りの間隔が0.1秒です |

|

もっと拡大しました。 桶胴太鼓の時に現れた、凸凹は見当たりません。素直な減衰曲線になっています。 上側と下側のカーブが大きく異なるのがちょっと気になりますね。 エンベロープがあまり綺麗とはいえませんね。 注意:マイクロフォンの特性が影響しているような気もします。上下方向の波形の乱れは、今回は気にしないで下さい。 時間軸: 50mS/DIV |

|

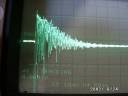

どんどん拡大しました。 時間軸: 10mS/DIV |

|

ここまで来ると、周期を読み取ることが出来ます。 波の頭と頭の間隔が約1.5DIVですので、周期は

2mS x 1.5 = 3mS で、周波数は逆数の333Hzで、まあ約300サイクルです。別の桶胴太鼓が約100サイクルでしたから、3倍くらい高い音になっています。

やはりいくつかの周波数の合成波形の様に見えます。 時間軸:2mS/DIV |

|

All rights reserved (C) 2002 T.Baba

|

|